توجو مزراحي: تاجر الإسكندرية الأذكى وجنرالها المهزوم

مع مطلع القرن العشرين، وفي ظل اشتعال الحرب بين روسيا واليابان، كان الأسطول الروسي يعاني من عبور المحيط الهادي، حينما استغل الأميرالاي الياباني هيهاتشيرو توجو صعوبة عبور بحر البلطيق، وأطبق وجنوده، رغم قلة أعدادهم، على الأسطول الروسي، ليستطيع خلال أشهر قليلة إغراق قواتهم والفوز بالحرب في سابقة تاريخية كتبت للشرق التفوق على الغرب.

هذا الانتصار الهائل الذي حققه الياباني توجو، لم يلقَ صدىً وامتدادًا من قارته إلى أوروبا فقط، ولكنه غزا إفريقيا كذلك، ووصل مصر، وكان له من الذيوع فيها حد أن إيلي مزراحي، غير اسم ابنه جوزيف إلى توجو، تيمنا بالقائد الياباني، وهو الاسم الذي سيصير لاحقًا علامة في تاريخ السينما المصرية.

تاجر الإسكندرية

يقسم الناقد سمير فريد مدارس الإخراج في مصر إلى اثنتين: مدرسة أحمد بدرخان وصلاح أبو سيف في القاهرة، وتوجو مزراحي في الإسكندرية. ولد توجو يوم 2 يونيو/ حزيران عام 1901 لوالدين من أصول إيطالية، بعد هجرة الجدة الكبرى في العائلة إلى مصر في منتصف القرن الثامن عشر، وكان الطفل الثالث من بين ثمانية أبناء ينتمون إلى عائلة أرستقراطية ارتبط اسمها بتجارة القطن والملابس.

بدأ توجو مسيرته السينمائية مطلع ثلاثينيات القرن العشرين، في وقت كانت تشهد السينما فيه مغامرات على مستوى الوعي والتقنيات، حيث قدم محمد كريم فيلمه الصامت زينب عام 1930 من إنتاج يوسف وهبي، مستخدمًا الكاميرا الكرين لأول مرة في السينما المصرية، الأمر الذي اعتبر ثورة في آلية التصوير المعتادة وقتها.

كان يوسف وهبي مؤسسة سينمائية في ذاته، حيث كان منتجًا وصاحب استوديو وممثلًا ومدرب تمثيل لفرقته المسرحية التي شاركته في أفلامه السينمائية، تمركز وهبي في القاهرة وانطلق منها إلى باقي القطر المصري وبلاد الشام لتوزيع أفلامه، ودعم تجربة محمد كريم، وكان شاهدًا على الحراك السينمائي في القاهرة، وفي الوقت الذي كانت أفلام كريم وأحمد جلال وعزيزة أمير وفاطمة رشدي وآسيا داغر وبهيجة حافظ، تنافس في قلب العاصمة القاهرية، استقل توجو مزراحي بالإسكندرية كواجهة ثانية للسينما.

يعتبر مزراحي وجهًا جديدًا مختلفًا عن مدرسة العاصمة، حيث اعتمد على الوجوه الجديدة التي تطمح في النجومية السينمائية، بينما كانت مدرسة القاهرة تعتمد على ممثلي المسرح وأصحاب مخارج الحروف الرصينة، كما قدم مزراحي أيضًا الأفلام الفكاهية بينما كانت أفلام العاصمة تحمل من الدراما والقصص الوعظية والحكايات الأدبية الكثير مثل الضحايا، أولاد الذوات، زينب، وغيرها من الأعمال التي قدمت وجبة دسمة على صعيد المضمون للجمهور، في حين قدم مزراحي الكوميديا.

توجو الذي اكتفى من القائد الياباني باسمه ولم يسلك أي مصير عسكري في حياته، أخذ عن أسرته حنكة التجار، عند دخوله مجال السينما، فعرف كيف يجذب الجمهور/ الزبائن إلى سلعته، التي جمع فيها من كل بستان فني زهرة، وبدلًا من توجو أو جوزيف أو مزراحي اختار اسم أحمد المشرقي كي يواجه الجمهور في لقائه الأول معهم، من خلال فيلم كوكايين عام 1930، الذي حضر به مخرجًا وممثلًا.

كان مزراحي يعرف كيف يخاطب الجمهور، بدءًا من تغيير اسمه إلى آخر يستسيغه المشاهدون، وتقديم موضوع عن مخدر الكوكايين الذي شكل هاجسًا مرعبًا للبوليس والشعب المصري على السواء في ذلك الوقت، كما أنه استغل الجماهيرية التي حققتها مسرحية كوكايين، التي قدمها يوسف بك وهبي على مسرحه بالقاهرة في الوقت نفسه، ليطرح فيمله باسمها، كما كتب على بوستره الدعائي عبارة "فيلم يرضي أكثر النقاد تشددًا"، وبالفعل حقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، حتى أن حكمدار القاهرة في ذلك الوقت أرسل شكرًا خاصًا لمزراحي.

كان الشاب الإيطالي على دراية جيدة بالذائقة الشعبية السائدة المحبة للمسرح الفكاهي الخفيف القائم على المفارقة، والمهتمة بالموسيقى، فجاء بإحسان الجزايرلي وعلي الكسار، واختار موضوعات كوميدية يحبها الجمهور المصري، خاصة القطاع الشعبوي منه، كما استخدم موسيقى الطقاطيق الشائعة في فترة الثلاثينيات وألحان بديع خيري وكلمات زكريا أحمد، كأنه ينقل المسرح المقتصر على مرتاديه من الطبقة الوسطة والغنية، إلى الطبقات الدنيا، لكن ذلك لم يجعله يستغنى عن الحرفية فيما يقدمه من فن واستعان بواحد من رواد التصوير السينمائي في مصر وهو ألفيزي أورفانيللي، وهو إيطالي آخر عاش في الإسكندرية وتتلمذ على يديه الكثيرون من المصورين السينمائيين الذين ذاع صيتهم فيما بعد، ومنهم عبد الحليم نصر الذي رافقه كمساعد في أغلب أفلام مزراحي.

في المندوبان، فيلمه الكوميدي الأول، يعالج مزراحي قصة بسيطة، فعبده وشالوم رجلان يحاولان الفوز بوظيفة حتى يستطيع كل منهما الزواج من فتاة أحلامه، فيما تلعب الصدفة محل المنطق ويتورطان مع عصابة لتهريب الأموال والأعمال غير مشروعة، كل هذا للوفاء بوعد الحصول على 500 جنيه كمهر للزوجات المستقبليات بناء على طلب الحموات، اعتمد الفيلم على مواقف كوميدية طريفة مستقاة أحيانا من كوميديا شارلي شابلين، حتى في الملامح الشكلية للأداء الحركي لاسيما شخصية شالوم، والروح المصرية الساخرة المتمثلة في أداء الحموات.

مخاطبة توجو للفئات الشعبية لم تقتصر فقط على تقديم الكوميديا، أو تقريب الترفيه مرتفع التكلفة إلى شاشة السينما، الرخيصة مقارنة بالمسرح، ولكن ابن الإسكندرية اعتمد في أفلامه المندوبان، العز بهدلة، شالوم الترجمان، خفير الدرك، عثمان وعلي، سلفني 3 جنيه، على اختيار شخصيات ابن لمجتمع الطبقات الدنيا التي يخاطبها، فجاء أبطاله فقراء يبحثون عن فرص لاكتساب الثروة، سواء كان ذلك من خلال عناء العمل أو بصورة إعجازية.

لكن هذا المفهوم عند مزراحي تطور آخذًا من النبرة الدرامية الذائعة، التي تربط الفن الطليعي في ذلك الوقت بالتوجيه الأخلاقي، فربط الثراء السريع بالفساد، مُصدّرًا مفهوم "القناعة كنز لا يفني"، كإطار عام للكوميديا في أعماله، فبالنظر مثلًا إلى العز بهدلة (1937)، سنجد عبده وشالوم يحصلان على ميراث بالصدفة ويبددان كل ما يملكانه على الملذات، ورغم خسارة كل شيء لكنهما يشعران بالرضا لأن المال كاد أن يفسدهما.

غزو القاهرة

غير أن مزراحي الذي حاول تقديم الإسكندرية كمركز في مقابل العاصمة، لم ينتظر طويلًا في مخاصمته للقاهرة، وجاءت أولى تجاربه الواقعية ليلة ممطرة، بعد تسع سنوات من بداية عمله، مستعينًا بأحد أضلع السينما والفن فيها يوسف بك وهبي وإلى جواره المطربة الجديدة ليلى مراد التي تدخل تجربتها السينمائية الثانية بعدما وقفت إلى جوار محمد عبد الوهاب في يحيا الحب.

في العام نفسه 1939، كان استوديو مصر يعد لفيلم العزيمة لمخرجه كمال سليم في التجربة الأشهر له مع زوجته فاطمة رشدي، شكل فيلم العزيمة بداية لملامح المدرسة الواقعية في مصر، التي وصل صيتها فيما بعد إلى إيطاليا، نتيجة لظروف الحرب العالمية الثانية التي صعبت مهمة التصوير داخل الاستوديوهات، لكن قيمة الفيلم لا تنبع فقط مما واجهه من مصاعب، وإنما تعود كذلك إلى ما تضمنه من ملامح للنقد الاجتماعي؛ في ليلة ممطرة قدم مزراحي أيضًا الملامح ذاتها، التي خالف من خلالها ما قدمه سبق واعتاد تقديمه في أفلامه.

ظهر المخرج السكندري في عمله الجديد بلغة ولقطات سينمائية صارمين، وكأنه رجل آخر غير الذي قدم مغامرات عثمان عبد الباسط ومن قبله شالوم، وهو تباين يثير الدهشة، ففي أعماله الكوميديا، مثلًا، كانت المرأة تسعى لممارسة سلطة على الرجل أيًا كان دوره الدرامي، في حين بدت في ليلة ممطرة، وليلى بنت الريف، وليلى بنت المدارس، أكثر سعيًا لاسترضائه، وهو ما يزيد على كونها مجرد فكرة يقوم على أساسها الفيلم، بل تنتقل إلى لسان الشخصيات كما تقول ليلى في فيلم ليلى بنت المدارس، إن المرأة وإن كانت متعلمة فهذا لخدمة البيت والزوج، وأي محاولة للتحرر منها سيلحقها الانحراف والفساد وضياع المجتمع.

"مع" المجتمع

مسايرة مزراحي لمزاج المجتمع، خصوصًا الشرائح الدنيا منه، لم يتوقف حد صبغه الكوميديا بإطار أخلاقي يضع الثواب والعقاب بمفهوم المسرح الإغريقي كإطار يقود الدراما في أعماله، ولكنه انعكس أيضًا في معالجته صورة المرأة في أعماله باختلاف أنماطها، فالمرأة صاحبة السطوة على الرجل كانت دائمًا في موضع سلبي داخل سرديته، في حين بدا النموذج الإيجابي منها هي من تحنو على الرجل أو تدعمه كما في التباين الواضح بين شخصيتي الحما والزوجة في مغامرات علي الكسار، أما في الدراما، فكان واضحًا الحدود الفاصلة بين الرجل والمرأة على أصعدة الحوار والحقوق والواجبات، وكذلك الصورة التي تفرق بين ما يصلح للكوميديا وما هو جاد، فعثمان عبد الباسط يستطيع أن يرتدي في فيلم الساعة 7 زيًا نسائيا، وكذلك يمكن لعبده وشالوم أن يتبادلا القبلات في العز بهدلة، لكن نظرائهما من أبطال لا يستطيعون ذلك في سينما مزراحي الجادة التي تخاطب جمهورًا أكثر محافظة.

يمكن القول، وبحسب معايير سينما الثلاثينيات، إن مزراحي لم يملك مغامرة على صعيد الوعي، لأنه لم يكن هناك غيره من يملك تلك المغامرة أو كانت الأصوات التي تنادي بالحقوق الفردية وحقوق المرأة على وجه الخصوص قد تبلورت بما يكفي ليهضمها ويتبناها صناع السينما مثلًا، خاصة وأن التمثيل في ذلك الزمن لم يكن قد تخلص بعد من تأثير المزاج المحافظ الذي كان يحظر في بداية القرن تمثيل النساء حتى أن المؤدون الرجال هم من كانوا يلعبون الأدوار النسائية على المسرح، أو يسندوها لاحقًا للممثلات اليهود وأبناء الجاليات الأجنبية الأقل تشددًا في تلك المسألة مقارنة بالمصريين.

سَلَّامة

لكن انضباطًا آخر، حميد هذه المرة، كان يسيطر على مزراحي، دون النظر عما يقدمه من مواضيع، فالإيقاع المنضبط كان الثمة الغالبة على صورته، رغم خفة القصص والنهايات المباشرة التي يجبر بها خاطر البطل الساعي على مدار أحداث الفيلم باحثًا عن الثراء.

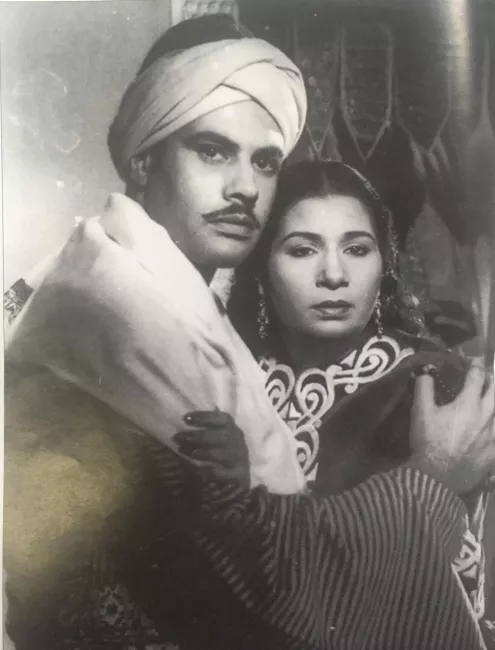

أما على الصعيد الثوري، فكان مزراحي أحد رواد سينما المؤلف، في غالبية أعماله التي أنتجها، باستثناء بعضها التي اكتفى فيها بموقع الإخراج، في أعماله المتأخرة مثل سَلَّامة (1945) الذي كتب بيرم التونسي سيناريو وحواره مقتبسًا قصة أحمد باكثير والمعتمدة على التراث وعالم ألف ليلة وليلة، ولكن هذا العمل الذي يمثل تحديًا في مسيرته، يعكس الملكات المتطورة التي امتلكها مزراحي كمخرج.

كان سَلَّامة هو الفيلم الخامس لأم كلثوم الذي تعود به إلى السينما بعد فشل فيلم عايدة (1942) وبعد غياب دام ثلاث سنوات عن السينما، لكنها لم تكن المغامرة الوحيدة، حيث إن المخرج اختار لدور البطولة، اسمًا مستجدًا هو يحيى شاهين، كذلك استطاع مزراحي على صياغة مشاهد غنية طويلة نسبيًا إلى جانب لقطات تم تنفيذها بحرفية خاصة لا تعتمد على التقطيع السائد في ذلك الوقت، وإنما استغلال زوايا التصوير وحركة المجاميع.

وهو ما يطرح في الذهن سؤالًا مهمًا، عن ماذا لو أكمل مزراحي مسيرته السينمائية في السينما المصرية، لاسيما أن سلامة كان فيلمه السابق على ملكة الجمال (1946) الذي ختم به مشواره الفني في مصر.

نهاية وبداية

لم يستطع النجاح الذي حققه مزراحي بأفلامه، الابتعاد به عن نطاق الانتقاد، ولكنه كان انتقادًا يقوم على البعد الديني، حيث اعتبرت الجالية اليهودية، التي ينتمي إليها المخرج ذو الأصول الإيطالية، أن أفلامه تحمل سخرية وتهكمًا على اليهود، وتظهرهم بسمات غير أخلاقية، كما يفعل شالوم الفهلوي لحل مشاكله، وربما كان ذلك ما دفعه لأن ينقل الدفة إلى شخصية عثمان عبد الباسط بعد ذلك، هذا النوبي البسيط الذي اشتهر بتأدية دوره علي الكسار، وجعله نجمًا سينمائيًا قادرًا على منافسة نجيب الريحاني وشخصيته الشهيرة كشكش بك.

في المقابل مثل اعتناق توجو للديانة اليهودية، عائقًا كبيرًا أمام استمراره كمخرج في مصر، لأسباب سياسية في المقام الأول، فبعد أن نجا من الخوف الذي سيطر على كثير من أبناء دينه ودفعهم للهروب من مصر مع أنباء نجاح القائد العسكري روميل في الاقتراب من القاهرة، لم يستطع أن ينجو من الوصم الذي طال أبناء تلك الجالية خصوصًا مع النكبة الفلسطينية في عام 1948 والعدوان الثلاثي على مصر عام 1956.

جنرال وتاجر

كان عام 1946 هو آخر أعوام النشاط الفني لتوجو مزراحي في مصر، بفيلمه الأخير ملكة الجمال، لكنه العام نفسه الذي بشر بموجة سينمائية جديدة على وشك الظهر، حين شهدت السينما فيلمًا جديدًا من إنتاج استوديو مصر للمخرج الشاب صلاح أبو سيف دايمًا في قلبي، وفيلمًا للمخرج كامل التلمساني السوق السوداء.

غير أن غياب مزراحي عن الساحة السينمائية، لم يحدث تأثيرًا ضخمًا، ففي حين فرغت السينما من الأستاذ، كان التلميذ النجيب أنور وجدي في أوج تألقه، يحمل لواء الأفلام الاستعراضية من تأليفه وإخراجه وتمثيله، وكأنه يعيد صورة معلمه ولكن بلمحة متأثرة بالسينما الهوليودية.

لكن ذلك لا ينفي شبهة أن مزراحي تم إبعاده عن الساحة سياسيًا واجتماعيًا، حيث ظهرت شائعات كثيرة تدعي أن رائد السينما الكوميدية يدعم ويساهم في صناعة أفلام دعائية لليهود وإسرائيل، وهي شائعات وقفت حائلًا أمام تجدد رغبته في العودة للعمل السينمائي عام 1949، فحين فكر في تقديم معالجة للكونت دي مونت كريستو، قامت المنتجة آسيا داغر بتقديم الفكرة نفسها في فيلم أمير الانتقام الذي ظهر عام 1950، من بطولة أنور وجدي، النجم الذي ساهم مزراحي في ظهوره.

يمكن القول إن مزراحي كان واعيًا منذ بدايته بأن اختلاف أصله وديانته عن السائد في مصر يمكن أن يشكل عائقًا أمام قبوله في المجتمع، فكان يسعى دائما لإثبات مصريته والتأكيد عليها من خلال أفيشات تحمل كلمات مثل "تحيا مصر"، "أولاد مصر" وغيرها من الكلمات التي تعكس الانتماء إلى هذا البلد، كذلك فإنه اختار العلم المصري (الذي تغير بعد ثورة 1952) شعارًا لشركة الأفلام المصرية التي أسسها عام 1929، وقدمت أبرز النجوم المصريين علي الكسار وليلى مراد وإسماعيل ياسين.

غير أن هذا الحذر، أو ربما الرغبة الملحة في إثبات هويته المصرية، لم يشفعا لدى السلطة التي تغيرت سياسيًا بعد ثورة الضباط، وتغيرت بالضرورة في معاملتها، فبعد أن نال الإشادة من حكمدار القاهرة ورئيس الشرطة عن فيلمه كوكايين، لم يجد إلا الإبعاد الذي بدأ منذ نكبة فلسطين على يد الملك لامتصاص غضب الجماهير على خسارة الحرب إلى العدوان الثلاثي على مصر الذي تبعه إجلاء لكثير من الجاليات الأجنبية خصوصًا اليهود، وما تلاها من تأميم شمل ستوديوهات مزراحي في الإسكندرية والقاهرة وكذلك مصادرة أمواله ورفع اسمه من جميع الأفلام التي قدمها.

حاول مزراحي استعادة حقوقه لكن جميع الجهود باءت بالفشل، فقرر المغادرة في النهاية عام 1962 مهاجرًا مع زوجته إلى إيطاليا، واكتفى بأن يكون مستشارًا فنيًا لبعض شركات الإنتاج هناك، وبعد اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل في عام 1978-1979، عاد اسم مزراحي على تيترات أفلامه لكن صاحب الاسم لم يعد مطلقًا إلى مصر، وعزف عن الجلوس على مقعده المفضل مقعد المخرج حتى غادر الدنيا عن عمر 85 سنة عام 1986.

ربما لأنه في اللحظة التي ركب فيها البحر إلى أوروبا، تذكر اسمه، الذي حازه عن جنرال بحري منتصر بينما يغادر مهزومًا، فاكتفى بأن يضحك ساخرًا، مثل تاجر خسر أمواله جميعها لكنه شعر بالرضا لأنه نجا بحياته، أو ربما مطمئنًا على أن ما أحدثه من أثر في السينما المصرية لن يمحوه الزمن حتى وإن أزيل اسمه من عليه.

* مراجع:

- قصة السينما في مصر، سعد الدين توفيق، كتاب الهلال، 1969.

- الممثلون اليهود في مصر، مركز الهلال للتراث الصحفي، دار الهلال، 2018.