ميشيل خليفي: نافذة سينمائية تطل على فلسطين

كُتب على المخرج ميشيل خليفي، المولود في إحدى قرى الناصرة بالجليل عام 1950، وكذلك جيله الذي يعد الأول بعد النكبة، أن يحمل هويتين، واحدة إسرائيلية في أوراقه الرسمية، وأخرى فلسطينية في ضميره.

كانت السينما هاجسًا لدى خليفي منذ طفولته، وكذلك القضية التي فطر عليها مثل سائر الوطنيين من أبناء جنسيته، فاتجه في العشرين من عمره لدراسة السينما في المعهد القومي العالي لفنون العرض في بلجيكا، وتخرج فيه عام 1977، بدراسة أعدها عن الأدب والثقافة عند العرب في إسرائيل، وفيلم تجريبي عنوانه حدود عن قصة للكاتب الفلسطيني إميل حبيبي.

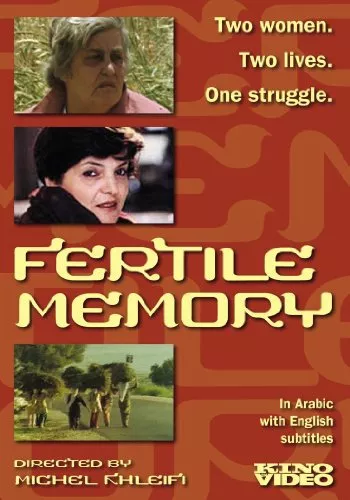

عمل الشاب في بداية مسيرته المهنية كمساعد مخرج مسرحي في فرنسا، ثم في التلفزيون البلجيكي مؤديًا الوظيفة نفسها، وقدم مجموعة من الربيورتاجات عن فلسطين والحرب في جنوب لبنان، حتى استطاع أن يحصل على دعم من خمس شركات صغيرة في بلجيكا وهولندا لفيلمه الأول الوثائقي الدرامي الذكرى الخصبة، الذي دشن من خلاله مسيرته كمخرج سينمائي.

الوطن والمنفى

شكلت الحياة بين بلجيكا وفلسطين رؤية متعددة المعاني استخدمها ميشيل في أفلامه التي توظف نماذج الشرق والغرب، والبيت والمنفى، وتنتقدها في آن، تعبر عن شوق فلسطيني للعودة من جديد. يتناول المخرج مأساة شعبه من خلال البحث عن إجابة لتساؤلات عدة عن الذي فعله الاحتلال بذوات أبناء فلسطين، وإن هزمهم بعد أم لا؟ أم أن هناك احتلال آخر يسيطر على الذات الفلسطينية تمثله الهياكل الاجتماعية.

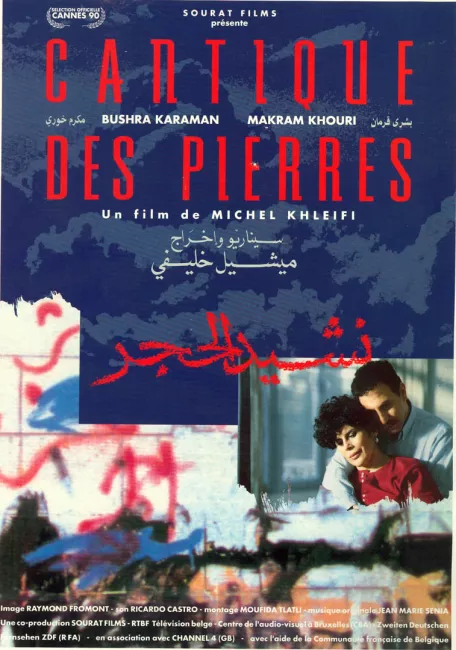

قدم خليفي العديد من الأفلام للقضية الفلسطينية فبعد الذكرى الخصبة عام 1980، أخرج فيلمه الوثائقي القصير معلول تحتفل بدمارها عام 1984، ثم فيلمه الروائي الأول عام 1987 بعنوان عرس الجليل، ثم نشيد الحجر عام 1990، كما قدم فيلمًا بلجيكيًا عام 1992 بعيدًا عن القضية.

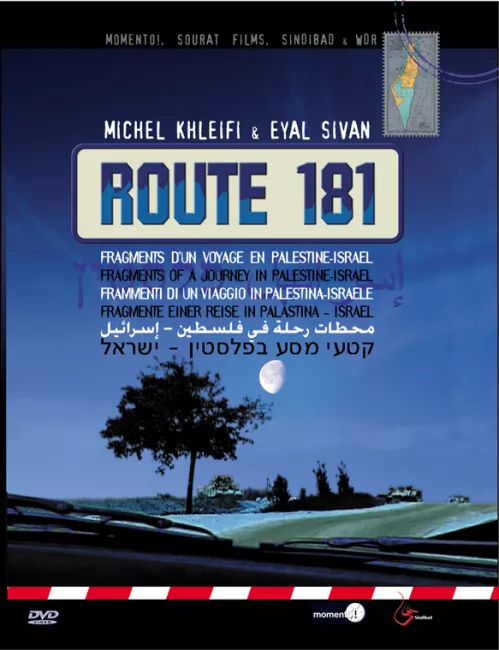

في العام 1994 عاد ميشيل إلى فلسطين بفيلمه الروائي حكاية الجواهر الثلاث المفقودة، الذي يقدم حكاية شعبية عن الأطفال في قطاع غزة المدمر والمثقل بالحروب، بأسلوب شاعري لنمو وعي الطفل في الأرض الفلسطينية، وتبعه بالعديد من الأفلام الوثائقية فيما بعد، أهمها التعاون المشترك مع المخرج الإسرائيلي إيال سيفان، المحسوب على التيار ما بعد الصهيوني في فيلم الطريق 181 عام 2003.

وقبل الحديث عن تلك التجربة السينمائية الرائدة، سنتناول الظروف التي تمخضت عنها سينما ميشيل خليفي، ومنحتها الريادة.

سينما بين احتلالين

عرض فيلم خليفي الأول الذكرى الخصبة، في مهرجان قرطاج السينمائي مطلع الثمانينات، وجاءت أهميته من كونه أول فيلم فلسطيني كامل، فقبل الاحتلال كانت قاعات السينما الفلسطينية تعتمد على إنتاج نظيرتها المصرية في صالات العرض، كما شهدت بعض المحاولات غير المكتملة من عشاق السينما الفلسطينيين لتصوير فيلم، لكنها أجهضت بسبب حصار الانتداب البريطاني، وقوانينه الصارمة في منع أي نشاط سينمائي يمكن أن يعطي صورة عن فلسطين تختلف مع النظرة الاستشراقية السائدة بأنها أرض صحراوية يسكنها البدو البرابرة، وهي الصورة التي صدرها الكيان الإسرائيلي فيما بعد على أنه يخوض في فلسطين معركة تمدن وحضارة.

وما بين خروج بريطانيا وقدوم المحتل الجديد لم يجد الفلسطينيون متنفسًا، والحال هو استبدال احتلال بآخر، فتوجه السينمائيين الفلسطينيين إلى الخارج، وقدموا أعمالهم السينمائية خصوصًا من سوريا التي كانت مع تأسيس المؤسسة العامة للسينما عام 1963 قبلة للسينمائيين الشبان الذي اتجهوا إلى السينما الملتزمة بالقضايا السياسية والاجتماعية، وفقًا لما أكده جان ألكسان في كتابه السينما في الوطن العربي.

سينما النضال.. والنضال بالسينما

بعد الاحتلال، كانت هناك بعض الأفلام الوثائقية التي تم إنتاجها خلال الستينيات والسبعينيات في إطار منظمة التحرير الفلسطينية والتنظيمات المقاتلة، عن الحياة في مخيمات اللاجئين، لكنها ظلت محاولات دون المستوى الفني المطلوب، فكانت أفلام تهتم بعرض الحدث كما هو دون أي تدخل إبداعي، إي أنها كانت أفلام نضالية لا يشترط فيها النضج والجمال، خاصة أنها مستمدة من الواقع النضالي الخشن.

وبسبب التربص الغربي، روجت تلك الأفلام صورة عن الفلسطيني المقاوم كإرهابي، ولم يتمكن أي سينمائي وطني من صنع فيلم داخل فلسطين يقدم سردية جديدة عن حال أبنائها، حتى جاء ميشيل خليفي مستغلًا هويته الإسرائيلية الرسمية من أجل الحصول على تصريح لصناعة فيلم.

في الثمانينيات، يبدأ تأريخ السينما الفلسطينية من خلال خليفي الذي اتجه إلى استخراج القصة الفلسطينية من الأرض الحقيقية، والمكان الحقيقي، والحياة التي تضطرب فيها، بعد أن كان الإنتاج السينمائي الفلسطيني يتوزع على مناف شتى في البلاد العربية، وعكس هذا التغيير الأهمية المتنامية للأرض كرمز للهوية القومية الفلسطينية.

وولدت تلك السينما في سياق صعب، بداية من صعوبة الحصول على تمويل دولي لموضوعات غير مفهومة خارج منطقة الشرق الأوسط في ذلك الوقت، والدعاية الإسرائيلية التي لا هوادة فيها ضد الفلسطينيين، بالإضافة إلى قلة الدعم في العالم العربي، وقنوات التوزيع الضئيلة في فلسطين والشرق الأوسط، وصعوبة التوزيع في الغرب، فضلًا عن قلة الخبرة الفنية والتدريب في السينما الفلسطينية، والصعوبات الجسدية للتصوير في ظروف العنف الإسرائيلية المتغيرة باستمرار، وحظر التجول والقيود المفروضة على السفر، والتدخلات السياسية. وسط كل ذلك استطاع خليفي بصعوبة تصوير فيلمه الأول.

أول فيلم فلسطيني في كان

والذكرى الخصبة، أو فيلم ميشيل الأول، إنتاج فلسطيني بلجيكي مشترك، أصر مخرجه على أن يُعرض في المهرجانات الأوروبية كمهرجان كان 1981 على أنه فيلم فلسطيني، وليس إسرائيليًا، وبمروره في كان، أصبح أول فيلم فلسطيني في تاريخ المهرجان، والذي كان يتسع قبلة لعرض أفلام الدعاية الإسرائيلية.

يبدأ الفيلم باستعراض لأهم تواريخ القضية الفلسطينية في لافتة واحدة، من المؤتمر الإسرائيلي الأول عام 1897 إلى حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، وما تخلل تلك العقود من أحداث هامة وفارقة شكلت ملامح الصراع العربي الإسرائيلي، وسهلت مهمة الاغتصاب الكيان المحتل للأرض.

استخدم خليفي في فيلمه الدوكيو-درامي لغة سينمائية رقيقة ومبتكرة في حركات كاميرا شاعرية رشيقة ترصد لقطات إنسانية عن الحياة اليومية لعرب الضفة الغربية، وتمكن برغم تلك الرقة والشاعرية أن ينقل واقعًا مأساويًا مريرًا للظلم الذي تعرض له الشعب الفلسطيني. عبَّر خليفي في فيلمه عن قدرة حقيقية لجيله في المقاومة، ووعيه بالمحتل ومحاولاته المستمرة لتقويض الشعور الفلسطيني بهويته وماضيه.

رغم قلة تكاليف الفيلم، ساعد المونتاج العبقري لمفيدة الطلاطلي على إظهار الثراء الموجود بالحياة الاجتماعية للفلسطينيين رغم الاحتلال الاسرائيلي، ومحاولتهم من خلال تلك الحياة المحافظة على شخصيتهم العربية الفلسطينية، بملامحها الثقافية في وجه التجريف الإسرائيلي لهوياتهم، رغم ما يتعرضون له من عذاب يومي تحت نيران سلطات الاحتلال الباطش.

الوطن والمرأة.. معاناة واحدة

من خلال التناقض بين الحوار البسيط لفلاحات فلسطينيات فقيرات أثناء إعدادهن وجبات فخمة، تمكن المخرج عن نص عاطفي ساخر من انتزاع الضحكات وشحذ الذاكرة لتفتح النوافذ على حقيقة المأساة الفلسطينية، ليصبح الفيلم دراسة إنسانية هامة للمجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية، يقدم الإنسان الفلسطيني في شخص امرأة عجوز، تصبح أمثالها وحكاياتها معينًا لا ينضب يروي الذكرى الخصبة من التقاليد والعادات والتراث الثقافي الذي يعبر عن تمسك الشعب الفلسطيني بالأرض، أمام محاولات الكيان الإسرائيلي نزعهم منها.

كما شهد الفيلم حضورًا بديعًا للكاتبة الفلسطينية سحر خليفة إلى جانب الممثلة فرح حاتوم، قدما من خلاله لغةً سينمائيةً راقيةً تستطيع أن تخاطب الآخر الغربي، وبذلك تمكن خليفي من رسم خريطة الجغرافيا الإنسانية للمشكلة الفلسطينية، من خلال محورًا لها هو الذكرى الشعبية لفلسطين العربية.

ويقدم الذكرى الخصبة عرضًا لجيلين من المقاومة الفلسطينية تمثلهما فرح حاتوم، المولودة في الناصرة بعد احتلال 1948، وسحر خليفة المولودة في رام الله بعد احتلال 1967، ولكل جيل منهما طريقته الخاصة في مقاومة الاحتلال، شكلتها البيئة، والطبقة التي تنتمي إليها، والزمن الذي عاشته.

بين عاملة في مصنع، وكاتبة من الطبقة الوسطى، واحدة مسيحية وأخرى مسلمة، واحدة في الخمسينيات من عمرها، والأخرى ثلاثينية، يوحد خليفي الهدف وهو المقاومة للتمسك بالأرض. يختار خليفي المرأة بطلةً لقصته في إشارة إلى خصوبة المقاومة الدائمة المتجددة، رابطًا بين قضية تحرير فلسطين، وتحرير المرأة الفلسطينية نفسها، فلكل امرأة منهما قصتها الخاصة ونضالها، نرى طموحهما إلى الحرية والاستقلالية ينمو بالتوازي مع شعورهما الوطني، وتوقهما إلى الوطن الحر.

يفصح ميشيل نفسه عن ذلك التوجه حين تحدث عن اختيار المرأة قائلًا "القضية الفلسطينية هي في الأساس قضية قمع: قمع يسود العالم. قلت لنفسي إنني سأتمكن من إعطاء القضية الفلسطينية بعدًا جديدًا بالحديث عن الأكثر تعرضًا للقمع. اعتقدت أن النساء سيساعدن في إظهار كل التناقضات".

بإمكاننا أن نرى في فيلم خليفي قوة الحضور للمكان الفلسطيني، فالأحداث لا تقع على المدن التي بناها الاحتلال على أنقاض القرى الفلسطينية، والتي قُدمت إلى السينما العالمية في الكثير من الأفلام الإسرائيلية كمشهد لفلسطين الجديدة التي عمرها الكيان المحتل، ولكنها تدور في الطبيعة الفلسطينية الخلابة، إلى جانب العمارة الفلسطينية العربية القديمة، ليجمع خليفي في فيلمه بين فكر مناضل، وإحساس شاعري بالجمال، يوظف الطبيعة والفلكلور الشعبي؛ لتقديم صورة عن الحياة اليومية للفلسطيني المُغتصب.

هولوكوست فلسطيني

كل قرية فلسطينية هي رواية أخرى موجزة ومصغرة عن قصة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، إيمانًا بهذا المنطلق، قدم خليفي في فيلمه الثاني معلول تحتفل بدمارها قصة قرية معلول في الجليل التي دمرها الإسرائيليون عام 1948، وأجبروا أهلها على الهجرة، وجعلوها خاوية على عروشها إلا من كنيستين ومسجد، وبمرور السنوات بدأت أطلال القرية تختفي مخلفة وراءها غابة زرعها إسرائيليون لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست.

يركز خليفي في فيلمه على النزاع المستمر على الذاكرة والتاريخ، فسكان معلول المُقتلعون من جذورهم، سنوا لانفسهم مذهبًا في التجمع سنويًا يومًا من السنة عند أطلال قريتهم المدمرة، وهو اليوم نفسه الذي يحتفل فيه المستوطنين بقيام إسرائيل.

تلك الذاكرة الحية للفلسطيني يقدمها خليفي من خلال شخصية أبو سامي، الذي يكلم الحجر والنافذة والجدار والرمانة، ويعدد البيوت التي كان يسكنها أبو فلان، وأبو علان، تلك البيوت التي لا تكون سوى بقايا حائط، أو كومة من الحجارة المتراكمة، التي تخترق الأعشاب الشوكية وتبرز على السطح لتقول أنه يومًا ما كانت ها هنا حياة.

قرية معلول كغيرها من القرى الفلسطينية، شطبتها سلطات الاحتلال من السجلات، وعملًا بالبرنامج الرسمي للتعليم في إسرائيل، يدرس التلاميذ الفلسطينيون تاريخ قيام إسرائيل، وهنا تصطدم الحقيقة بالواقع، ويطرح الفيلم بعدًا جديدًا للقضية، والصراع مع الكيان المحتل، هو صراع على الزمن، بين الماضي الذي يمثله أبو سامي، والمستقبل الذي يمثله طلاب الفصل الفلسطينيين الذي يتلقون أنه ما كانت هناك معلول أبدًا، ولن تكون، لكنهم كأبي سامي يعلمون كذب ذلك المنهج.

الأعراس كهوية

يستمر تقديم خليفي للذاكرة الفلسطينية، من خلال فيلمه الروائي الأول عرس الجليل، الذي مثل الذاكرة فيه من خلال العرس، بما يحمله من طقوس متوارثة من آلاف السنوات، تعبر عن تراث أصيل وهوية خاصة لكل شعب من الشعوب.

يقدم الفيلم حياة الفلسطينيين تحت الحكم العسكري لإسرائيل في بدايات قيام الدولة الإسرائيلية، ويبدأ بالمختار أبو عادل في مبنى الحاكم العسكري وهو يطلب إذنًا لإقامة عرس لابنه، ويوافق الحاكم على منح ذلك الإذن، شريطة أن يحضر هو وجنوده العرس، ويوافق أبو عادل على الأمر، ثم تتفجر قضية الفيلم بينما أبو عادل عائدًا من مكتب الحاكم العسكري، ويتخيل موقف شقيقه الرافض للحضور مع وجود الاحتلال، والفدائي زياد الذي سيحاول أن يغتال الحاكم وجنوده في الفرح، ليتحول إلى مقبرة جماعية لهم.

يقدم خليفي صورة عن ذلك الطقس الشعبي الذي يعبر عن هوية فلسطينية راسخة تتوارثها الأجيال، فيبدأ العرس وتأتي الهدايا، وتقوم الفتيات بتحميم العروس، ويقوم الشباب بمراقصة العريس على أنغام الأغاني الشعبية التي يغنيها الأهلي في تلك المناسبة، ومشاهد للدبكة، والطهي، ورقصات النساء.

ويعالج خليفي في فيلمه قضية أخرى من الآفات الشعبية التقليدية للريف الفلسطيني التي يعدها احتلالًا آخر على الذات الفلسطينية، حيث يفشل العريس في فض بكارة عروسه، وهو ما يضع المختار في وضع حرج أمام أصدقائه وأهله، فيفكر في الاستعانة بمشعوذ ليساعد ابنه عادل، لكن عروسه تقرر أن تفض بكارتها بيدها ساخرة من كل القيم البالية، ومن تلك الجموع التي تنتظر الملاءة الملونة بدمها دليل طهارتها.

كما يقدم المخرج كرم الضيافة العربي بشكل ساخر لجنود الاحتلال في الفرح، من خلال الموكب الذي يقيمه لهم الأطفال والأهل فيرمونهم بكل ما يقع في أياديهم من حجارة وقذارة، وهم من يمثلون تيارًا آخر من تيارات الشارع الفلسطيني، الذي انقسم على أمره تحت الاحتلال، بين زياد وجماعته الفدائية الرافضة للاحتلال، والأهالي الساخطين، والمختار أبو عادل الذي رضخ وسلم لحالة الأمر الواقع الاسرائيلي المفروض.

الانتفاضة في سينما ميشيل

لا يقف خليفي عند التوثيق الاجتماعي والنضال عبر مواجهات محو الذاكرة، إذ يعرج إلى الانتفاضة الفلسطينية في مزيج تسجيلي روائي، من خلال فيلمه نشيد الحجر، وفيه قدم رؤيته للانتفاضة الفلسطينية الأولى، من خلال سرديتين واحدة روائية ترصد لقاء بين رجل وامرأة يحبان بعضهما ويلتقيان بعد غياب طويل، وآخرى تسجيلية تصور الحياة اليومية في الأراضي المحتلة خلال الانتفاضة، من خلال لقاءات مباشرة مع أناس في قلب الحدث دون إعداد مسبق، وتصوير لمشاهد العزاء والفقد، وتوثيقًا للمستشفى كمركز لحياة هؤلاء الأشخاص يوميًا، منطلقًا نحو العمل الانتفاضي.

تخلى ميشيل عن الرؤية الكلاسيكية للانتفاضة، المعروفة برمي الحجارة ومطاردة الجنود الجبناء، ولكنه أراد في فيلمه أن يبحث عن التراكمات التي أدت خلال عشرين عامًا إلى الثورة الجماهيرية تلك، مستخدمًا الذاكرة مرة أخرى، عبر ذاكرة الرجل والمرأة في الجانب الروائي، وحكايا الناس في الجانب التسجيلي.

الطريق 181: وفاة وهم التعايش

في أعقاب اتفاقية أوسلو 1993، وقعت سينما خليفي في فخ وهم إمكانية التعايش، وفي هذا الصدد قدم فيلمه الوثائقي عن الزيجات المحرمة داخل فلسطين بين الإسرائيليين والعرب، لكنه في أعقاب الانتفاضة الثانية عام 2000، أصيب بحجر في رأسه أرجعه عن ذلك الوهم. حين قدم فيلم الطريق 181 بالتعاون مع المخرج الإسرائيلي إيال سيفان، المحسوب على التيار ما بعد الصهيوني المناهض لقيام دولة إسرائيل، وقدم سيفان العديد من الأفلام عن السردية الفلسطينية للقضية التي وقفت في الخارج في وجه الدعاية الإسرائيلية المضادة.

يهتم فيلم الطريق 181 بتبيان المغالطات التي انطوى عليها قرار الأمم المتحدة رقم 181، الذي قضى بتقسيم فلسطين، وقد نقل قصة النكبة في نظر الضحية والجاني في حوار سينمائي بديع.

وقدم المخرجان في الفيلم صورة للعنصرية داخل المجتمع الإسرائيلي، من خلال لقاءات مع المستوطنين الذين يسكنون إلى جوار العرب، أو على أراض كانت في السابق ملكًا للعرب، ورغبة هؤلاء المستوطنين في طرد العرب خارج ديارهم مرة واحدة وإلى الأبد.

حينما طرح الفيلم، تلقى العديد من المراجعات السلبية في الولايات المتحدة وفشل توزيعه هناك، كما ألغى عرض للفيلم في مهرجان سينمائي في باريس، بدعوى أن الفيلم يشجع التصريحات والأعمال المعادية للسامية في فرنسا، وقد تعرض خليفي وسيفان إلى هجوم من مختلف المثقفين الفرنسيين والأمريكيين، إلا أنهم حظوا على دعم آخر من مثقفين من أمثال جاك دريدا وإتيان بالبار.

وهكذا، عبر أعمال عديدة وتاريخ طويل وثري، نقل خليفي بأدواته السينمائية البارعة، الذهنية البصرية لفلسطين إلى العالمية، وحاول في سينماه إحياء الماضي في الحاضر، من خلال دمج الأحداث التاريخية للقضية الفلسطينية في الحياة اليومية للفلسطينية، وإقامة مستويين من الواقع يمتد من الماضي البعيد، إلى الحاضر الذي يسكنه الماضي، وبعيدًا عن الشعارات الضخمة، وأوهام البطولة، غدا الإنسان الفلسطيني بعذاباته وشقائه وفرحه وحزنه وخوفه وانهزاماته، القيمة الرئيسية لكل أفلام خليفي، والذاكرة التي يستمر الوطن من خلالها في الحياة، فجاءت سينماه، كسينما تقاوم محو الفلسطيني وهويته.