تلك الأحداث| من ثورة الكلام إلى فرض الصمت

وضعتني دعوة الزملاء في موقع المنصة للكتابة عن الصحافة بعد 10 سنوات من ثورة يناير، الحدث الأهم والأعظم في حياتنا، وربما في تاريخنا الحديث، في مأزق عظيم.

بعد قبول العرض بحماس شديد جاءت تجربة الكتابة صعبة بعد أن أجبرتني على استعادة تروما أحاول الهروب منها لفترة طويلة، هي "تروما الهزيمة"، كان الحل الأسهل هو الهروب من الالتزام الذي ورطت نفسي فيه، في محاولة للتغطية على العجز عن الكتابة وهروبها مني، كلما حاولت الجلوس لأكتب متذرعًا بأنني التزمت ولابد من الوفاء بما التزمت به.

يجبرني العنوان على استعادة تفاصيل الحلم والوجع كاملة، وكان الحل الأسهل هو اللجوء لأمنيات ودعوات العجز، بأنهم ربما نسوا، ربما يغيرون رأيهم، ربما اختاروا شخصًا آخر، ربما أصابتنا جميعًا نفس المشاعر، حتى جاءت المكالمة الثانية، تطلب الوفاء بما تعهدت به، لتنهي كل أمنيات الهروب، وهكذا أصبح المأزق مضاعفًا بعد أن صرت في مواجهة الالتزام بما تعهدت به، وبعد أن وضعت نفسي في الموقف الأصعب على الإطلاق، وهو الكتابة تحت ضغط ذكريات النصر المؤقت وتروما الانهزام التي منعتني لفترة طويلة من المرور بالتحرير، ميدان الثورة وملتقى عشاقها. لذلك اعذروني إذا جاء المحتوى متماشيًا مع هذه الحالة.

بعد عشر سنوات من التحرك المدني الأكبر للمصريين في التاريخ الحديث، عشر سنوات من ثورة خرجت تطالب بدولة مدنية ديمقراطية، عمادها العدل والحرية، ويحميها التعدد والتنوع والاختلاف، وتتيح لكل شخص امتلاك أدوات تعبيره، تعود بي الصحافة إلى نقطة ما قبل البداية، قبل 25 عامًا، وقتها كنت أجهز نفسي للعمل في صحافة كانت محكومة بوضع بائس، قبل أن تصبح في السنوات الثلاثة الأخيرة مهنة بائسة في ظل وضع أشد بؤسًا.

وهكذا اكتشفت بعد توقف أمام الحالتين نقطة البداية التي ظننت لبعض الوقت أنني عدت إليها، والنقطة الحالية، أن الفارق كبير بين النقطتين أيضًا، لصالح البداية رغم التشابه الشكلي، وهو ما يعادل الفارق بين حالم بلا تجربة يقف على عتبات حلم صعب، بإرادة مكتملة لتحقيقه، وبين إنسان أثقلته التجربة يقف على حافة هاوية حلمه يحاول الدفاع عنه والإبقاء عليه، وحمايته من السقوط في هوة سحيقة، مهما كان الثمن.

أكتب كصحفي أفلتت منه أطراف حلمه أكثر من مرة، بعد أن ظن أنه أمسك بتلابيبه ولو لبعض الوقت في 2011، لكنه مصرّ على مواصلة الطريق بدوافع أخلاقية ومهنية للحفاظ على ما تبقى من حلم، فيما دولة الفرد على الجانب الآخر تستعيد قواها كاملة مستعينة بأسسها العسكرية، تعيد بها عسكرة تفاصيلنا كاملة في صورة ربما لم يعرفها التاريخ المصري، وتستعين بكل أسلحتها لمواجهة ومطاردة حتى الأحلام الصغيرة وأصحابها. تسعى بكل قهر استطاعت إليه آلتها الأمنية سبيلًا مطاردة كل مساحة لنموّه حتى ولو داخل عقل شاب غرّ، بمجرد تحول الخاطرة لتدوينة صغيرة على حساب فيسبوك مجهول، فتقوده للحبس لعامين أو ربما أكثر ليلحق بمئات الحالات المشابهة التي ضاع من أعمارهم سنوات، بتهمة واحدة جاهزة ومكررة هي نشر أخبار كاذبة حتى قبل أن يعلم صاحبها مفهوم النشر وقبل أن يُفرّق بين الخبر والخاطرة والفضفضة. سلطة تزرع الخوف أينما استطالت مساحات سيطرتها، فمساحات المسموح، كما قال كبيرها في أحد أحاديثه، هي حدود بيتك وأسرتك وأصدقائك داخله، القهوة، احتمال، قالها يومًا هكذا.

كنا هنا

في بداية الرحلة، كانت المؤشرات تقول إن حلم التعبير ممكن، وإن قلمًا صغيرًا قد يساهم في فتح مساحة أوسع، وإن هناك نتيجة منتظرة للمخاطرة مهما كان الثمن الذي سيتم دفعه أو الذي دفعته أنا بعدها، ولكني عندما عدت لأوراقي لتوثيق السنوات الأخيرة، خاصة بعد سيطرة الثورة المضادة، وجدتها مليئة بتعبيرات مثل تعيش الصحافة أسوأ أوضاعها، تعيش الصحافة المصرية أسوأ فتراتها، تتكرر من عام لعام، بطرق مختلفة، تحديدًا خلال السنوات السبع الأخيرة، وفي كل عام كان التعبير يتكرس بتفاصيل أكثر بؤسًا، وكان علينا أن ندرك أن الأسوأ لم يأت بعد.

رأيت الفارق شاسعًا بين مهنة كانت حلمًا لكل مَن يريد أن يدافع عن رؤيته وحلمه، أو يواجه السلطة المستبدة الموجودة، أو يفضح ممارستها وانتهاكاتها ضد المواطنين، أو لمن أراد تبني قضايا اجتماعية تتصدى للسائد وتواجه هيمنة تقاليد رجعية، وبين أن تقف الآن وسط مجموعة قليلة من رفاقك وزملائك، في عدد من المنصات الصحفية أغلبها محجوب، في محاولة للدفاع عن مهنة تذوي.

تتذكر قصيدة أمل دنقل الخالدة مقابلة خاصة مع ابن نوح، عن الذين وقفوا وقد طَمسَ اللهُ أسماءهم: نتحدى الدَّمارَ، ونأوي إلى جبل لا يموت، يسمونه "الحلم"، نأبى الفرارَ، ونأبى النُزوحْ، محاولين أن نبقي على مساحاتنا الضيقة نفتح من خلالها ولو ثقبًا صغيرًا في جدار الاستبداد المصمت، ونرسل رسالة لقادم لا زال يحمل نفس الحلم القديم، ولم تطحنه التجارب، بأننا لم نقف صامتين بينما يصادر نظام ديكتاتوري مهنتنا وحلمنا، أو أننا قاتلنا لحماية مساحة مهنية آمنة لصحفي يبحث عن ربع الحقيقة ليواجه بها طوفان الظلم والطغيان، مساحة نسلّم من خلالها الراية لمن بعدنا، حتى لا تغلق علينا، ولا تغلق في وجوه القادمين بوابات المحاولة. نقول لهم من خلالها إنه لا زالت هنا مهنة، وإنه كان هنا من يدافعون عنها، وأننا تركنا مساحة ربما يحاول آخرون قادمون المرور منها، مهما ضاقت السبل، ولنقول أيضا لمن حولنا إن المحاولة ممكنة رغم فداحة الثمن، وإننا مستمرون، وإن المياه لم تغطِّ بعد ذروة الجبل، بدلًا من أن يقول القادمون "كانت هنا مهنة".

رغم قسوة الظروف، وبعيدًا عن الاستغراق في التوصيف، فإن السنوات العشر الماضية، على مستوى الصحافة والإعلام لم تكن كلها قاسية، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها مرحلة واحدة على كافة المستويات، ولكن يمكن تقسيمها لثلاث مراحل، الأولى بين 2011 ومنتصف 2013 وهي مرحلة الأمل والإمساك بحلم تأسيس منظومة إعلامية حرة ومتنوعة، والسعي لتحقيقه.

والثانية مرحلة رد الفعل، وسعي السلطة لاستعادة ما فقدته وإعادة إحكام السيطرة على الإعلام، في مقابل محاولات الدفاع عنه ومواجهة اختطافه، التي وصلت ذروتها مع انتصاف 2017، الذي شهد الفصل الختامي لأزمة اقتحام نقابة الصحفيين بالحكم الصادر ضد قياداتها وبداية سياسات الحجب، وتصاعد سيطرة الأجهزة الأمنية على الصحف وشرائها.

أما المرحلة الأخيرة، فهي فرض الصمت ومحاولة الحفاظ على ما تبقى من مهنة تحاول السلطة تكريسها مستعينة بكل أدوات فرض السيطرة والصمت بدءا من طبيعة الملكية، مرورا بالقوانين الحاكمة، وحتى مصادرة العمل النقابي كجزء من استكمال السيطرة على المجال العام.

الحلم

"صحفيون أحرار وصحافة غير حرة" هذا هو الوصف الذي كان يحلو لقطاع كبير من الصحفيين أن يوصّفوا به أوضاع الصحافة مع نهايات حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، ورغم ما في تعبير صحفيون أحرار من مبالغة، لكن الجملة في مجملها جاءت لتعبر عن طبيعة النظام الإعلامي الذي يعمل من خلاله الصحفيين بدقة، ورؤيتهم لعدم اكتمال منظومة حرية الصحافة، وهو نفس النظام الذي حافظت عليه كل الأنظمة حتى في أعقاب ثورة يناير وما صاحبها من اتساع مساحات الحركة.

ومع نهاية حكم مبارك، وطوال المرحلة الأولى من2011 وحتى منتصف 2013 ظلت حرية الإعلام معلقة على قدرة من أطلقوا على أنفسهم تعبير "الصحفيون الأحرار" أو من سنصفهم نحن بالمدافعين عن الحرية في التعامل مع السقف المتاح للنقد وحرية التعبير، وظلت كذلك مرهونة بالمساحة التي تتيحها السلطة لهم للحركة والنقد ومع التغيرات الدولية التي تحكم المشهد، ومدى ارتباط النظام الحاكم في مصر بها، رغم أن لفظ "صحفيون أحرار" في حد ذاته لم يكن معبرًا بدقة عن حال كل الصحفيين في مصر، بل وإذا شئنا الدقة فإنه مع نهاية حكم مبارك كان يعبر عن أقلية لا تتجاوز 20% من الصحفيين في أفضل حالاتها، وهو ما كان يمكن رصده من خلال انتخابات نقابة الصحفيين أو حجم الصوت المعارض للسلطة، أو التظاهرات التي كان يشارك فيها قطاع من الصحفيين من أجل مزيد من الحرية في السنوات الأخيرة لعصر المخلوع مبارك.

لكن علو صوت ذلك القطاع من الصحفيين كان المعيار الذي يمكن قياس حجم الحرية المتاحة للصحافة في مصر من خلاله، وهو الذي دفع قطاعا آخر من المراقبين لأن يطلقوا عليها "حرية الكلام" وسمتها السلطة "حرية الهوهوة" أو النباح تعبيرًا عن أنها صوت عال دون حرية حقيقية في ظل غياب قواعد وقوانين لحماية حرية ممارسي المهنة وحماية الحرية ذاتها، بل وظهر ذلك في تعبيرات تداولها السياسيون المصريون أنفسهم كـ "القافلة تسير والكلاب تنبح" الذي أعاد عدد كبير من الساسة تداوله وإعادة إنتاجه بصيغ أخرى كان آخرها " خليهم يتسلوا" التي أطلقها الرئيس المخلوع حسني مبارك على معارضيه، أيضا قبل الثورة المصرية في 25 يناير بأيام.

لكن حرية الكلام هذه كانت أحد الأسباب الأساسية ربما لخلخلة نظام حكم الأخير بعد أن تراخت قبضته وتحلل من داخله لأسباب موضوعية كثيرة ليس هذا محل ذكرها.

صوت مهيمن

كان الجميع يدرك أن منظومة الحرية لن تكتمل دون اكتمال أركانها بما يتيح لفئة الـ 80% الباقية من الصحفيين، بافتراض صحة القياس، حرية اختيار موقعها مهما كان، سواء الانحياز لجانب المطالبين بالحرية أو ضمان الحفاظ على أرزاقهم أو حتى انحيازهم للنظام القائم مهما كانت طبيعته، فحتى فئة الـ 80% الباقية لم تكن تعبير عن كتلة واحدة، بل يمكن تقسيمها لفئتين، الأولى هي فئة الصحفيين الموالين لكل نظام والمدافعون عن كل سلطة وهي فئة تختار دائما صف السلطة أيا كانت لتدافع عنها دون خجل من تغير مواقفها تبعا لتغير النظام الحاكم، بل إنها دائما تبرر له ولتغيير مواقفه دون أن تنشغل بمواقفها ذاتها وموقف القراء منها.

والجانب الآخر من هذه الفئة هي فئة "الصحفيون الموظفون" الذين كل همهم الحفاظ على وظائفهم كمصدر للدخل، وكوظيفة للكسب يحاولون قدر طاقتهم إرضاء ضمائرهم المهنية إن جاز التعبير، مع حلم دائم لدى قطاع منهم بالخروج من شرنقة الوظيفة إلى براح مهنة تستوعب طاقات لم يعبروا عنها، بل ولم يحاولوا التعبير عنها، خاصة في ظل نظام إعلامي مهيمن عبر قوانينه وطبيعة ملكيته، يدفع قطاع كبير من الصحفيين الذين لا يريدون أن تتلوث أصواتهم وأقلامهم بحبر التبرير للسلطة التي كانت في أغلب حالاتها فاسدة للكمون والصمت وترجيح اختيار الجانب الوظيفي في المهنة.

وهكذا فإن تقييم حرية الإعلام كان معلقا على مساحة الصوت المتاحة للمدافعين عن الحرية "الصحفيون الأحرار" ومدى قدرتهم على استغلالها كاملة، وتوسيعها وصنع اختراقات فيها وكسر السقف المتاح. انكشف فيما بعد الثورة المصرية أن قطاع منها كان يدار من خلال صراعات داخل الحكم نفسه، بما يعني أن صمت جانب من هذا القطاع، الذي جاء اختياريا في بعض اللحظات، سيكون مؤشرا بالغ الدلالة على تراجع مساحة الحرية ولكنه يظل مؤشرًا خادعًا في ظل غياب آليات ضمان الحرية نفسها وحماية أصحابها عبر كل النظم.

تشريعات حاكمة لم تتغير وإن تمت خلخلتها لبعض الوقت خلال المرحلة الثانية مع صدور دستور 2014، وملكية الدولة مباشرة أو عبر رجال أعمال قريبين منها، ومع دخول الأجهزة الأمنية لشراء الصحف ووسائل الإعلام حسم بشكل شبه تام لصالح النظام بهدف استعادة تجربة تأميم الصحافة التي مارسها نظام عبد الناصر بتأميم العمل الصحفي، مرة أخرى رغم اختلاف الآلية.

ومع تفكك وتحلل نظام مبارك خلال السنوات الأخيرة من حكمه وخلال المرحلة الأولى التالية للثورة، وفي ظل تغيرات تكنولوجية كانت جديدة على النظام، دون أن يتمكن حتى وقتها من صياغة آلياته للسيطرة عليها أو الحد من تأثيرها مثل "وسائل التواصل الاجتماعي" بدا أن صوت "الصحفيين الأحرار" هو المهيمن على قطاع كبير من المشهد وبما يجاوز قدرتهم الحقيقية بدرجات كبيرة، وهو ما أشاع مناخًا من الإحساس بوجود مساحات أوسع من الحرية "يتيحها النظام".

أتاح ذلك انضمام قطاعات مترددة من "الصحفيين الموظفين"، دفعت ضريبة فساد ذلك النظام في أيامه الأخيرة من أرزاقها ودخولها بفعل الإغلاقات والأزمة الاقتصادية، لقطاع المدافعين عن الحرية، دون أن يدرك النظام، الذي كان يتحلل يوما بعد آخر، أن اجتذابها إليه أخف ضررًا من انتقالها للمربع الآخر.

وفي مثل هذه اللحظة حدثت الثورة.

كانت ثورة 25 يناير رسالة لأطراف متعددة منها نظام مبارك الذي اختار التضحية برأسه استجابة للحركة الشعبية الكبيرة في مقايضة صعبة كان هدفها الحفاظ على مفاصله الرئيسية، ومحاولة استعادة هيمنته على المدى الطويل، وفي ظل وجود الجماهير في الشارع وتراجع قبضة السلطة استطاع الإعلام انتزاع مساحات أوسع من حرية الكلام، لكن بقايا نظام مبارك التي اختارت الركون إلى حين، حافظت على هيمنتها على المفاصل الرئيسية سواء من خلال ملكية الدولة لـ 60% من الصحف ووسائل الإعلام، أو احتفاظها بملفات التحكم في رجال الأعمال أصحاب وسائل الإعلام الخاصة، وإدخال جديدين قريبين منها، لكنهم غير معروفين، لملء مساحات الاحتياج للحرية التي فجرتها الثورة في ظل الاقتصاديات الضخمة للإعلام.

اكتفى قطاع من الذين خرجوا للشارع، في ظل تراجع قدراتهم المالية، بالمساحات التي اتسعت في هذه الوسائل ولم يسعوا ليصبحوا ضمن ملاكها، فيما بقيت القوانين الحاكمة للإعلام دون تغيير يذكر في ظل انشغال القطاع الأغلب من أصحاب المهنة بقضايا بدت أكبر، وهي رأس السلطة، تاركين المفاصل للنظام القديم يحكم سيطرته عليها من جديد.

لما يقرب من ثلاثة أعوام كان صوت الشارع حاضرًا وانتقلت مساحات كبيرة من السلطة للمليونيات التي كانت تخرج بشكل مستمر للمطالبة بمطالب كبيرة، في محاولة لمنازعة السلطة قرارها تاركة التفاصيل الأصغر والأخطر في بعض الأحيان، وبدا على السطح أن هناك سلطتين تحكمان المشهد في مصر: سلطة رسمية مهزومة تحاول استعادة هيبتها وهيمنتها شيئا فشيئا، وسلطة شارع حاضرة بقوة في البداية وقادرة على حماية جانب كبير ممن انحازوا لها إلى حين لكنها دخلت في حروب كبيرة دون التفات إلى أن النظام القديم يعود من خلال الفُرَج الصغيرة التي تركتها له.

وفي ظل تنازع السلطتين على مساحات السيطرة بينهما اتسعت مساحات حرية الكلام، واختار جانب من القطاعين الآخرين من الصحفيين الموالين لأي لسلطة، والصحفيين الموظفين، الانتقال إلى خانة المدافعين عن الحرية ولو إلى حين بفعل ظروف وعوامل مختلفة، وهو انتقال ظل مؤقتا ينتظر مآل معركة السلطة والحرية.

عمرو أديب عن فترة مبارك عقب الثورة

وهكذا علا الصوت واتسعت مساحات النقد حتى طالت الجميع، وتم اختراق مساحات تربّى قطاع كبير من الصحفيين على أنها ممنوع الاقتراب منها بفعل القوانين التي تراخت قدرة السلطة على استخدامها لكنها ظلت محافظة عليها، وبدا للمتابعين أن الصحافة والإعلام انتزعا مساحات أوسع، وأن الحدود التي كانت تمنع جريانه انهارت، دون أن يدرك قطاع كبير من العاملين بالمهنة في ظل انشغالهم بالقضايا الكبرى لوطن أوشك على الانهيار بفعل سلطة فاسدة، أن السلطة الجديدة: الجماهير التي يحتمون بها إلى تراجع سواء بفعل واقع سيجبرهم العودة لمواصلة حياتهم الطبيعية أو بفعل صراع مع سلطة اختارت الكمون، والتسرب من جديد عبر التفاصيل الصغيرة والمساحات الشاغرة، محمية بقواعد لعبة تركها الجميع دون تغيير القوانين وطبيعة الملكية.

على الجانب الآخر ظلت السلطة القائمة تدافع عن مساحات هيمنتها الرئيسية وتحميها بكل قوتها، مع تغيير شكل الخطاب فقط، بل وسعت في أحوال كبيرة لتدعيمها بقوانين أكثر حزمًا لكنها تطبق حسب الحال، وحسب قدرتها على فرضها.

وطوال عامين ظلت السلطة الحاكمة المهيمنة على المفاصل تستغل صراع الرؤى والمصالح في الشارع والمساحات المتروكة لاستعادة قبضتها، وظل الإعلام الذي بدا للبعض أنه تغير رغم أن بنية السيطرة عليه والتحكم فيه لم تتغير.

وهكذا ظلت البنى المؤسساتية للاستبداد داخله في يد السلطة تستعيدها واحدة بعد الأخرى وتستغل المخاوف من أوضاع بدت لجانب من المواطنين أقرب للفوضى بهدف إحكام السيطرة عليها من جديد، حيث ظلت طبيعة الملكية كما هي بينما سعت السلطة لإحكام قبضتها على النصوص في ظل تحالفات بين قطاع كان محسوبا على الثائرين والسلطة القديمة.

صراع الورثة القدامى والجدد

حافظ المجلس العسكري الذي جاء بعد نظام مبارك على البنى المؤسساتية للاستبداد متنازلًا عن بعض مشاهد سيطرته الظاهرية. ومع تسليم السلطة للإخوان بفعل ضغط الشارع والتحالف بين الجماعة والمجلس العسكري الحاكم، صار التنازع بين سلطات ثلاث: شارع وسلطة قديمة وأخرى جديدة.

الشارع كان منقسمًا لكنه لا يزال حاضرًا بقدرته على حماية من يتحدثون باسمه حتى ولو في وجه السلطتين الأخريين. والسلطة القديمة كامنة في التفاصيل والمفاصل والقوانين وقدرتها على إدارة قطاعات واسعة من المتحكمين في الإعلام مما أهلها لاجتذاب أغلب الصحفيين الموالين لكل سلطة للحديث باسمها والدفاع عنها من جديد حتى في مواجهة السلطة الجديدة الناشئة، التي كانت تستعد للهيمنة دون أن تمتلك أدواتها.

أما السلطة الجديدة الناشئة فقد سعت لفرض وجودها على رأس المؤسسات المملوكة للدولة عبر تعيين القريبين منها، لكن الظروف السياسية وتشابك المصالح لم تمكنهم من فرض سيطرتهم عليها بالطريقة القديمة، كما سعت هذه السلطة لتغيير البنية القانونية لصالحها عبر سن قوانين ودستور 2012، وتحكمت في صياغتهم منفردة، مستبعدة بقية الأطراف الأخرى وفي مقدمتهم الساعين للتغيير في محاولة لتعزيز سلطتها، فسعت لإحكام هيمنتها عبر نصوص جديدة ترسخ القديم الذي لم تتحكم به بعد، بل والذي فشلت في التحكم فيه في ظل صراع القوى الثلاث.

وهكذا سعت سلطة الإخوان الجديدة بعد وصول مرسي لسدة الحكم لتدعيم بنى الاستبداد المؤسسي في الإعلام لاستخدامها لصالحها على المدى الطويل بدلًا من خلخلتها، وذلك عبر نصوص دستورية تحكم سيطرتها من خلالها على الإعلام بالمخالفة لمطالب القطاع الأوسع من الإعلاميين، وكذلك عبر تعيينات على رأس المؤسسات المملوكة للدولة وزيادة السيطرة الحكومية عليها بدلا من تخفيفها وتحويلها لمؤسسات معبرة عن ملاكها الأساسيين وهم المواطنين، وذلك على خلاف ما كان الإخوان أنفسهم يروجون له.

وكذلك عبر مطاردات قضائية للأصوات المعارضة توسعت فيها مما أرسل رسائل بالغة الوضوح لكل الإعلاميين أننا أمام سلطة تسعى لإحكام قبضتها بكل قوة، فيما كانت رسائلها السياسية تصل لعموم المواطنين أننا بصدد جماعة تهدد الهوية المصرية نفسها، وأن ديكتاتوريتها تنتقل من المجال العام إلى التحكم في التفاصيل الشخصية الدقيقة التي حافظت كل السلطات المستبدة السابقة على عدم الاقتراب منها، بينما رأت جماعة الإخوان أنها وسيلتها لفرض ثقافتها الجديدة التي ستمكنها من السيطرة، ليبدو في الأفق أمام قطاعات واسعة من المصريين أنهم بصدد ديكتاتورية جديدة أشد عنفًا لأنها تستند إلى مرجعية دينية بل وتختار تفسيرات الدين الأشد رجعية لتدعيم هيمنتها.

وهكذا رأى قطاع ليس قليل من المصريين أنهم باتوا مهددين بنظام أقرب للنظم الثيوقراطية، وكانت هذه الرسائل كافية في ظل تنازع السلطات لتقريب المساحات بين المعسكرين الآخرين اللذان أصبحا في موقع المعارضة واستمدا قوتهما من موقف أخلاقي يعارض نشوء سلطة مستبدة و فاشية جديدة، حتى ولو كانت المصالح هي الحاكمة لجانب من هذه التحركات خاصة مع شعور ملاك وسائل الإعلام الذين ينتمي أغلبهم للسلطة القديمة بالخطر وأن دورهم في المعركة قادم لصالح آخرين من أبناء السلطة الجديدة التي عجزت عن استقطابهم لصالحها فحاربتهم فورًا.

ووسط تنازع السلطات الثلاثة بدا أن المشهد الإعلامي يحافظ على حريته ولو على مستوى الصوت، بينما كان النظام يرسخ هيمنته عبر قوانين أشد استبدادا ورجعية لنعود من جديد لثنائية الاستبداد وحرية النباح، ودفعت المخاوف من "القادم الفاشي" التي رسخها الإعلام أيضا لتصعيد نبرة الصوت المعارض، وعجزت محاولات السلطة الجديدة وإجراءاتها للهيمنة التي رسخت لبنية أكثر استبدادًا عن لجم الأصوات المعارضة المحمية بالجماهير، خاصة في ظل امتلاك بقايا السلطة القديمة لجانب من المفاصل، وزاد من حمابة هذه الحرية مخاوف القطاعات الواسعة من المواطنين على نمط حياتهم الشخصية بعد أن انعكس ذلك في وسائل إعلام السلطة القائمة وفضائياتها، أو رأوا هذا التهديد بشكل علني في مؤتمرات.

ياسر رزق مهددًا الإخوان بالملاحقة في مارس 2013

هدنة عسكرية

ووسط كل هذه الأجواء سقط نظام الإخوان بمشاركة واسعة من الشارع استغلتها السلطة القديمة للعودة وفرض مكاسبها، والانقلاب التام على مطالب الثورة، وبدا أن للإعلام دورا كبيرا فيما جرى، وهو ما دفع السلطة المستبدة العائدة في صورتها العسكرية لممالأة قطاع منه لبعض الوقت لحين استتباب الأمر لها كاملًا، وجاء ذلك في شكل مكاسب بدت كبيرة على مستوى النصوص الحاكمة للبنية الإعلامية، وهو ما تجسد في دستور 2014، وفي تشكيل الجماعة الصحفية والإعلامية للجنة خمسين جديدة لصياغة قوانينها ظلت لعامين كاملين في تفاوض مع السلطة حولها قبل أن تنقض السلطة عليها كاملة، خاصة بعد أن استغلت المخاوف الشعبية من عودة نظام الإخوان، لفرض سيطرتها بالكامل على الشارع وإغلاق المجال العام ومنافذ الحركة بشكل تام.

وبينما كان قطاع من الإعلاميين منشغلون بالنصوص؛ عاشت الصحافة والإعلام أسوأ فتراتهما على مستوى ممارسة الحرية وكان الجديد هذه المرة تنازل القطاع الأكبر من الإعلاميين عن هذه الحرية اختياريا في مقاربة كبيرة لما كتبه محمود درويش: احتمى أبوك بالنصوص فدخل اللصوص.

لأول مرة تبدو الصورة مقلوبة في النظام الإعلامي المصري بعد 30 يونيو حيث تمكن الإعلاميون بفعل دورهم في إسقاط النظام الإخواني من انتزاع حرية شكلية على مستوى النصوص الدستورية، وسعوا ليكونوا طرفًا رئيسًا في تحويل تلك النصوص لبنية قانونية تحررهم من سلطة وهيمنة النظام الحاكم متخيلين أنهم بذلك يحرزون أول أهدافهم في بنية النظام الإعلامي المهيمن.

أما على مستوى الممارسة فقد شهدت الساحة الإعلامية تراجعا حادًا على مستوى الحريات، هو الأسوأ ربما في تاريخ الإعلام المصري، وتمكنت السلطة الجديدة من إحكام سيطرتها بالكامل على وسائل الإعلام في البداية بفعل الخوف من البديل "الإرهابي" طبقا لما روجت له أدوات النظام التي عادت لقواعدها كاملة، أو بفعل الخوف الذي بدأت السلطة في ترسيخه عبر عمليات قبض عشوائي للحد الذي دفع قطاعات واسعة من المدافعين عن الحرية: مَن نسميهم الصحفيون الأحرار للانسحاب الاختياري الكامل وترك الساحة للسلطة لفرض هيمنتها.

في بداية هذه المرحلة، بدا أن قطاعًا كبيرًا من الصحفيين اختار بإرادته التنازل عن حريته، ولو إلى حين، بل وتبرير ذلك والانحياز لنوع آخر من الاستبداد بدعوى الهروب من تهديد فاشية دينية رأوها أشد خطرًا، وهكذا بدت المقايضة على مستوى الممارسة بين استبداد واستبداد ليصمت قطاع واسع من الصحفيين على تجاوزات كان حدوث 10% منها فقط كفيلا بإشعال ثورة الجماعة الصحفية بأسرها، بل أن قطاعا عريضا منهم مارس نوع من الإرهاب الفكري على من خرجوا للتحذير من أن هذه المقايضة سيدفع ثمنها الجميع.

ورغم أن خطاب السلطة الجديدة لم يكن أقل ديكتاتورية من سابقاتها، ورغم أن استبدادها كان واضحا للعيان لكنها حظيت في بدايتها بدعم كبير داخل قطاعات واسعة من الشعب ومن الصحفيين والإعلاميين مما هزم كل محاولات التحذير، خاصة مع إصرار جانب من بقايا النظام الذي تم عزله على اللجوء لخيار العنف وعقاب من خرجوا عليه من المواطنين، وهو ما دعم تحذيرات الديكتاتورية الناشئة من هدم الدولة مستعينة بتجارب محيطة بدت الفوضى هي الحاكمة لكل تفاصيلها.

العودة لما قبل مبارك

هكذا بدت الصورة بعد 30 يونيو: تراجع حاد على مستوى الحريات وتراجع أشد حدة في مواجهة استبداد السلطة مهد لتغولها، فعادت الكثير من الانتهاكات العنيفة التي حكمت المشهد الصحفي حتى قبل سلطة مبارك نفسها، واكبها حملة عاتية على المجال العام بصدور قوانين التظاهر وتقييد النقابات العمالية والمجتمع المدني فيما تم فرض حصار تام على الأحزاب، في محاولة لإغلاق كل منافذ الحركة بالمجتمع.

وتحول الاعتداء على الصحفيين ومنعهم من أداء عملهم إلى واقع يومي متكرر، ليتم منعهم من تغطية العديد من الفعاليات والاعتداء عليهم من كافة الأطراف وفي مقدمتها الشرطة، بينما عادت ظاهرة المصادرات بشكل قوي لتطال حتى بعض الصحف القريبة من النظام الجديد، طبقا لما وثقه تقرير لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن عام 2015، وهو ما حدث مع الصباح وصوت الأمة والوطن وقتها.

ووصل الأمر لحد اقتحام مقرات عدد من المواقع الصحفية واحتجاز بعض ممن فيها لفترات، وصار النزول للشارع مخاطرة غير مأمونة العواقب، فخلال يومين فقط هما 25 يناير 2014 و15 أبريل 2016، تم القبض على أكثر من 105 صحفيا أثناء أدائهم لعملهم، 60 و45 على التوالي، تم إطلاق سراح أغلبهم وقتها بتداخلات النقابة التي كانت لازالت حاضرة بدرجة من الدرجات.

كما تصاعدت ظاهرة القبض على الصحفيين وحبسهم بشدة، لتطال العشرات من الصحفيين كل عام أغلبهم تم القبض عليهم في قضايا تتعلق بمهنتهم، وتحول باب السجن لباب دوار لا يكف عن الدوران، وابتلاع متهمين جدد من جميع الاتجاهات، كما تحول خلال هذه الفترة الحبس الاحتياطي إلى عقوبة في مواجهة الجميع حتى وصلت مدة الحبس الاحتياطي لأحد الصحفيين المحبوسين، المصور شوكان، إلى ما يقرب من 5 سنوات قبل أن تصدر بحقه عقوبة مماثلة لما قضاه في السجن.

لم تخل هذه السنوات من مقاومة من جانب الجماعة الصحفية ولجأ قطاع منهم لنقابتهم يحتمون بها، سواء لرفض هذه الأوضاع أو لرفض بعض السياسات التي كانت تمهد للسيطرة الكاملة عبر فرض سياسة إعلامية موحدة، بتأسيس جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات عام 2014 في مواجهة اجتماع لرؤساء تحرير الصحف بجريدة الوفد لتوحيد السياسة التحريرية، أو من خلال مشاهد احتجاجية عبر النقابة ضد التوسع في القبض على الصحفيين وحبسهم.

احتمى الصحفيون بنقابتهم استنادا لتراث نقابي طويل كانت حاضرة فيه ودون محاولة تغيير بنيتها الحاكمة، وخاصة بنيتها القانونية والتي جعلتها واحدة من بنى الاستبداد المؤسسي، سواء باستبعاد أعداد كبيرة من ممارسي المهنة من عضويتها، أو باعتمادها الكامل على الدعم الحكومي، أو باعتماد عدد كبير من أعضائها على البدل الحكومي كجزء من دخولهم، والذي صار المصدر الرئيسي للدخل لقطاعات واسعة بعد أن بدأت عمليات إغلاق الصحف التي واكبت هذه المرحلة.

ورغم ذلك قادت النقابة لبعض الوقت التحركات ضد محاولات السيطرة على الإعلام، ووثقته من خلال تقاريرها السنوية، وتصدت لجنة الحريات لفضح هذه الممارسات عبر بياناتها وأنشطتها، متعاونة مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني التي كانت لازالت تعمل، وأطلقت اللجنة أول تقرير للحريات الصحفية، في تاريخها، وأمام هذا النشاط جاء استهداف النقابة واقتحامها إعلانًا من السلطة العائدة بأنها لن تسمح بهذا الوضع، ثم بدأت الحرب على النقابة وقياداتها، وواكبتها عمليات شراء واسعة للوسائل الإعلامية عبر الأجهزة الأمنية للسلطة تمكنت خلالها من الاستحواذ على المشهد الإعلامي، وامتدت يدها لتصادر وتحجب ما لم تتمكن من السيطرة عليه عبر الموجة الأولى للحجب والتي اتبعتها موجات.

ومع نهايات المرحلة الثانية بدا أن السلطة رسخت أقدامها كاملة، وبدأت المرحلة الجديدة من سيطرتها لتنتقل من مصادرة الصحافة إلى مرحلة مصادرة الكلام، وكرست ذلك عبر إصدار حزمة من القوانين للسيطرة على المشهد الإعلامي بكامله، بدأتها بتضمين نصوص قوانين مكافحة الإرهاب.

هذه النصوص فتحت الباب للحبس في قضايا النشر بالمخالفة للدستور، وتلتها سلسلة من القوانين منها قانون التنظيم المؤسسي للصحافة، والذي جاء ليقضي على كل محاولات الصحفيين والاعلاميين لوضع قانونهم، والذي تم تعديله وتقسيمه فيما بعد لثلاثة قوانين، هي قانون تنظيم الإعلام، والمجلس الأعلى للإعلام، وقانوني الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام الذي صدر في أغسطس عام 2018، وأكملت تلك القوانين عملية السيطرة على الصحافة والنشر، وأخضعت حتى صفحات الأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي لهيمنتها ورقابتها، كما جرمت الكلام والحركة عبر نصوص جديدة مررتها في قوانين الجريمة الإلكترونية.

كل هذا تسبب في سجن المئات لمجرد الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعطت لمأموري الضبط سلطة حجب المواقع، حتى استطالت قائمة الحجب لتضم مئات المواقع، طبقا لتقارير العديد من المنظمات المعنية بحرية الصحافة، منها مسار وحرية الفكر والتعبير، بل امتدت هذه النصوص لتتحكم في المساحات الجديدة ومنها تيكتوك، بعد أن فرضت حدودًا للقيم والأخلاق وضعتها جميعا بيد سلطات الضبط فصارت السلطة معيار الأخلاق وحارسة للكلام.

ومع ختام السنوات العشر جاءت تقارير كل المنظمات الدولية والمحلية المعنية بالصحافة وحريتها لتؤكد تراجع مساحات حرية الصحافة إلى أدنى درجاتها، ووضعت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين ومراسلون بلا حدود في تقاريرها لعام 2020 مصر بين أكبر 3 سجون للصحفيين في العالم، وتراجعت مصر من المرتبة 150 على مستوى الحريات الصحفية التي وصلتها عام 2012، إلى المرتبة 166 على مستوى حرية الصحافة لتقترب من ذيل القائمة بين العشرين دولة الأكثر قمعًا وانتهاكًا لحرية الصحافة في العالم.

ولخصت لجنة حماية الصحفيين الوضع في تقريرها الأخير الصادر في ديسمبر عام 2020، مشيرة إلى أن السلطات المصرية كثفت موجة الاعتقالات والتهم والتجديد اللانهائي لفترة التوقيف الاحترازي السابق للمحاكمة، عبر آليات التدوير، مما رفع عدد الصحفيين إلى رقم قياسي يعادل الرقم عام 2016.

نسخة واحدة

لم يقف الأمر عند أوضاع الحريات بل أن الصحافة المصرية على صعيد الصناعة نفسها، سجلت أسوأ أرقامها على الإطلاق، مع نهاية العشرية الأولى لذكرى الثورة، وجاءت هذه الأرقام لتعبر عن التراجع الكبير الذي طال الصحافة كصناعة ومهنة.

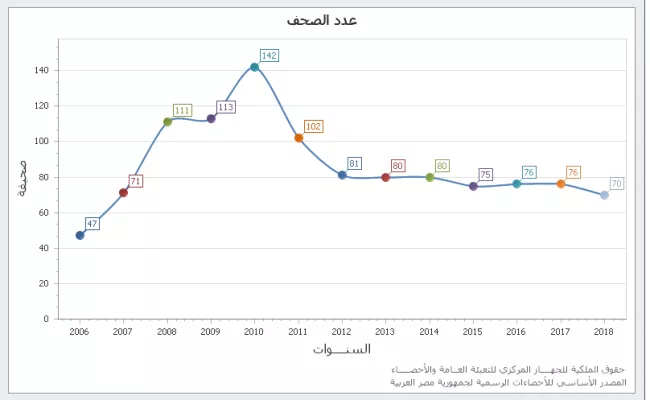

فطبقا للأرقام الرسمية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول عدد الصحف الصادرة وتوزيعها، سنجد أن عام 2010 السابق للثورة وعام 2011 اللذان شهدا الثورة ومقدماتها هما عامي الذروة، لكن هذه الذروة الرقمية في عام 2010 لم تكن معبرة تماما عن الأوضاع، حيث شهد عام 2010 وما قبله تصاعدًا كبيرًا في إصدار الصحف القريبة من النظام أو المعبرة عن مصالحه، كما ضمت الأرقام أعدادا كبيرة من الصحف الحزبية الصادرة عن الأحزاب القديمة، التي كانت جزءًا من النظام السابق والتي كانت مشمولة في الإحصاءات الرسمية رغم عدم صدورها الفعلي، حيث كان حزب الأحرار وحده يمتلك أكثر من 15 رخصة لصحيفة، وهذه الصحف تساقطت وأغلقت أبوابها تماما بمجرد تغيير جانب من قواعد اللعبة: ثورة يناير.

على الجانب الآخر فإن حرية الحركة النسبية التي أتيحت للإعلام خلال العامين التاليين للثورة، فتحت الباب لمزيد من التنوع، وشجعت على صدور عدد كبير من الصحف، فحسب دراسة لمعهد العربية للدراسات، تابع لقناة العربية السعودية، بعنوان خريطة الإعلام في مصر بعد الثورة، نشرت في 12 فبراير 2013، فإن عدد الصحف التي صدرت عقب ثورة يناير 2011، بلغ 25 صحيفة: 11 حزبية، و13 خاصة، وواحدة حكومية تابعة لمؤسسة الأهرام.

هذا الانفتاح ما لبث أن تم لجمه، وهو ما انعكس بشكل لافت في تراجع عدد الصحف الصادرة في مصر طبقا لأرقام جهاز التعبئة والإحصاء التي تشير إلى أن عدد الصحف الصادرة في مصر الآن، تراجع لمستوى يقارب عدد الصحف عام 2007، وهي الفترة التي شهدت صعود تجربة الصحافة الخاصة من جديد في مصر.

وهكذا انخفض عدد الصحف الصادرة في مصر من 102 صحيفة، عام 2011، إلى أقل من 70 صحيفة طبقا لآخر إحصاء معلن عام 2018، وهو العدد الذي شهد تراجعا إضافيا خلال العامين الأخيرين.

هذا الانهيار أيضًا، انعكس بشكل أكثر عنفًا على مستوى توزيع الصحف، الذي يمكن وضعه كأحد مؤشرات القياس، فطبقا للأرقام الرسمية فإن أرقام التوزيع انخفضت من أكثر من 920 مليون نسخة في عام 2011، بما يعادل أكثر من 2 مليون نسخة يوميا، إلى أقل من 540 مليون نسخة عام 2018.

وجاءت تصريحات المسؤولين عن الإعلام وآخرها تصريحات وزير الإعلام الحالي أسامة هيكل في سبتمبر 2020، والتي فتحت باب الهجوم عليه، رغم أن نقيب الصحفيين ضياء رشوان كان قد سبقه إليها، لتؤكد تحول هذا التراجع إلى انهيار كبير في عدد النسخ الموزعة يوميا، ليصل إلى أقل من 300 ألف نسخة يوميًا عن جميع الصحف الصادرة في مصر، بمعدل لا يتجاوز 109 مليون نسخة في العام، بنسبة لا تزيد عن 12% من حجم التوزيع اليومي عام 2011 رغم الفارق في عدد السكان.

ليست أزمة الورق وحده

الأمر لا يقتصر فقط على الصحافة الورقية والتي يبرر البعض تراجعها لأسباب تتعلق بانهيارها عالميًا، متجاهلين الأسباب الرئيسية لهذا التراجع محليا، ومنعا السيطرة شبه الكاملة على الصحافة والإعلام عبر عمليات الشراء والاستحواذ حتى باتت شركة واحدة تابعة لأحد الأجهزة الأمنية، تسيطر على ما يقرب من 60% من الإعلام غير الرسمي النشط، أو عبر الهجمة المستمرة على الحريات الصحفية، والتي قيدت الحركة وحولتها لنسخ متشابهة، يديرها رئيس تحرير واحد من خلف "جروبات الواتس".

بل إن هذا التراجع بسبب سياسات السيطرة طال أيضا الأنواع المختلفة من الصحافة، خاصة الصحافة الإلكترونية، التي شهدت ذروة انطلاقها في الفترة السابقة على 2011، وتصاعدت أكثر مع انطلاق الثورة، لتستوعب كثير من الشباب التواقين للعمل في الإعلام، لكن هذا الانطلاق تم استهدافه بشكل لافت عبر سياسات الحجب التي تصاعدت بشكل كبير مع بداية المرحلة الثالثة للسيطرة عام 2017، ليصل عدد المواقع الصحفية/ الإعلامية التي جرى حجبها حتى منتصف العام الماضي 2020 إلى 127 موقعًا على الأقل طبقا لدراسة ما لم ير، حول آثار الحجب، الصادرة عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في يونيو الماضي، وهي السياسة التي جاءت لتضرب الصناعة الناشئة ونموها في مقتل، وتغلق الكثير من منافذ التعبير.

كما طالت هذه السياسات عدد ساعات البث الإذاعي والتليفزيوني نتيجة لسياسات السيطرة والاحتكار وتراجع مساحات الحرية التي أتيحت للإعلام خلال العامين التاليين للثورة.

ووسط هذا الوضع المقبض لازال هناك مساحات محدودة من الأمل، لاستعادة قطاعات من الأرض المحروقة، ولو بالنقاط على المدى الطويل، يحميها إصرار قطاعات من الصحفيين مهما بدت محدودة على مواصلة الطريق والإبقاء على مساحاتهم للعمل الصحفي رغم القيود والحجب، أو عبر غضب متصاعد لدى قطاعات أوسع كانت مشغولة بأكل عيشها ومحتمية ببعض قيم مهنية ابتلعتها، الهجمة المتواصلة على الصحافة.

هذا الغضب الذي بدأ يظهر عبر نقمة على أداء النقابة ومجلسها، في محاولة لاستعادة دور مفقود بعد أن أدركت قطاعات كبيرة إن أكل عيشهم معلق بالحرية، وأن استعادة بعض من الحرية هو سبيلهم للبقاء وفتح منافذ جديدة للعمل، وأن غيابها تسبب في فقدان أعداد متزايدة لوظائفهم، بعد أن تحولت صحفهم لنسخة واحدة ففقدت دعم الجميع وسهلت التخلي عنهم، فيما يستمد البعض أماله لتعديل جانب من الوضع من تغيرات دولية، وعدم قدرة على الاحتمال، لن تأخذ مساحاتها ما داموا في مواقعهم يفضلون أن يأتي المدد من طرف بعيد.

قراءة ملف "تلك الأحداث" على هذا الرابط

هذه القصة من ملف تلك الأحداث التي لا يجب ذكر اسمها

تلك الأحداث| الصراع على كعكة الشرعية

تلك الأحداث| الحياة هادئة داخل المعسكر

تلك الأحداث| لعبة العروش في إقليم مضطرب

تلك الأحداث| الإسلاميون والرضا من الغنيمة بالإياب

تلك الأحداث| من طلب الكرامة في سيناء إلى محاولة الإفلات بالحياة

تلك الأحداث| عشر سنوات من اكتساح "الأعداء" تشريعيًا

تلك الأحداث| عشر سنوات من الرقاد على بيض القلق الثقافي

تلك الأحداث| من ثورة الكلام إلى فرض الصمت

تلك الأحداث| ما فعلته الأنظمة بالإنترنت

تلك الأحداث| نادي الـ11 تحت الأرض

تلك الأحداث| منصات أكثر رحابة من سينما ضيقة

تلك الأحداث| خروج مسيحيٌّ مؤقت إلى دولة المواطنة

تلك الأحداث| 10 سنين من الثورة يا نوبة

تلك الأحداث| هوامش على دفتر "الثورة"

تلك الأحداث| الموسيقى من دوائر الإنتاج الثلاث إلى السيطرة على "المجال"

مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.